Рекомендую прочитать:

Эсфирь Гуревич

Полевая почта 43177Д

В. В. Зиновьева

Письма с фронта

от Павла Лёвина

Воспоминания фронтового хирурга

В. В. Зиновьева (Терёшкина)

Я одна из тех, кому пришлось в меру своих возможностей участвовать в Отечественной войне, и пишу о том, что крепко хранит моя память. Это и обстановка и образы окружавших меня людей. Всё это воспринималось не только зрительно, но и сердцем, со страданием души. С состраданием к тем, ранения которых ставили под угрозу их жизни. Поэтому в воспоминаниях речь идёт чаще о молодых людях, которые в жизни ничего не успели узнать, кроме войны.

Пишу для живущих ещё соратников-медиков, для раненых, чтобы могли ещё раз вспомнить о годах лихолетия. Для молодого поколения, которое не знает войны, но которому предстоит хранить мир, чтобы война никогда не повторилась.

Несколько слов о себе. Я была обыкновенным ребёнком, не выделялась ни особыми способностями, ни уникальной памятью. Даже училась не очень успешно. Я занималась тем, что мне нравилось. И это в основном зависело от учителей. Если они умело, интересно, с душой преподносили свой материал, меня это завораживало, и я преуспевала по их предмету. Это были арифметика, алгебра, геометрия, физика, география и даже рисование. Не любила грамматику, с литературой обстояло лучше. Иностранные языки не давались сразу, а терпения их учить не хватало. Имело значение и то, что мне пришлось учиться с детьми старше меня по возрасту, и я не могла охватить всего, что нам преподносили учителя.

В тринадцатилетнем возрасте у меня обнаружили на пальце правой стопы какую-то опухоль и положили на операцию в больницу. Я тогда ничего сама понять не могла, но раз сказано врачом и родители согласны на операцию, я легла.

Меня ввели в операционную. Я лежала на столе и наблюдала, как врач и операционная сестра (она же давала наркоз) готовились к операции. На меня сам вид операционной, врач и сестра произвели необыкновенное впечатление, и я решила: "Хочу так работать!". Эта мысль запала мне в душу, но я хранила её только для себя, так как нельзя было предположить, что моё решение может осуществиться при моих "заслугах" в школе.

При этой операции я увидела и хорошее и плохое. Хорошее - это работа хирургов. Но я увидела и плохое. Дело в том, что после операции, уже лёжа в палате, я долго не просыпалась от наркоза. У моей постели сидела та операционная сестра, которая давала мне наркоз. А ей давно уже надо было быть дома, и это её нервировало. Я очнулась от сильной боли в ране и спросила сестру, почему так больно. Она, увидев, что я, наконец, проснулась, резко сказала: "Так должно быть!", и ушла из палаты. А у меня ручьями потекли слёзы от обиды, что меня никто не пожалел, ведь я была ещё ребёнком. Тогда ко мне подошли женщины, соседки по палате, и стали меня успокаивать. Они повторили мне слова, сказанные сестрой, но другим, ласковым тоном, и я успокоилась.

Этот случай оказался для меня первым уроком в моей будущей врачебной деятельности и на все её годы. Я была очень внимательна к своим больным, сочувствовала им, и это помогало быстро найти с ними контакт, очень важный в процессе лечения.

Между тем средняя школа, тогда девятилетка, была закончена. Дальше предстояло выбирать себе жизненный путь. Я мечтала получить медицинское образование, чтобы осуществить свою мечту - стать хирургом.

Но всё оказалось не так просто. Надо было заработать трёхгодичный стаж рабочего, чтобы быть допущенной до экзаменов и быть зачисленной в институт. И вот с 1930 по 1933 год я работаю на Пензенском номерном (военном) заводе, сначала браковщицей деталей, потом, после учёбы в ФЗУ - токарем по металлу.

Стаж заработан, отослано заявление в I Московский Медицинский институт. В августе 1933 сданы все экзамены, но зачисляют меня на санитарно-гигиенический факультет (вновь созданный). Как сказали в приёмной комиссии "по ошибке", обещая со второго полугодия I курса перевести на лечебный факультет. Кого-то из нас перевели, но ... не меня.

Общая подготовка на первых двух курсах одинаковая для обоих факультетов. С третьего курса начинаются клинические дисциплины, в том числе и по хирургии.

|

С первых же занятий по хирургии на санитарно-гигиеническом факультете учёба оказалась более интересной и содержательной, чем на лечебном факультете. В этом была заслуга всего коллектива кафедры, начиная с возглавлявшего кафедру профессора Вениамина Романовича Хесина и всех его ассистентов, великолепных врачей и преподавателей, сумевших заинтересовать и заставить полюбить одну из сложнейших дисциплин, даже тех, кто никогда и не думал о работе хирурга. На кафедре был организован научный студенческий кружок. На первом его заседании я делала доклад "О перитонитах". Готовила его с увлечением, перечитала много литературы. Говорили, что доклад был интересен. На четвёртом курсе кружковцы посещали одну из московских больниц - Благушинскую. Заведовал отделением доцент нашей кафедры Ф. М. Лямперт, помощником у него был С. Я. Минц. Впоследствии они стали знаменитыми онкологами. |

Первую показательную операцию мы увидели в хирургической клинике. Вся подготовка к операции и процесс самой операции проходили у нас на глазах. Оперировал один из ведущих хирургов-урологов. Мы наблюдали издалека, и что происходило в раневой полости, видеть не могли. Но вдруг хирург начал бросать на пол операционной инструменты, а операционная сестра подавала ему новые с невозмутимым спокойствием. Видимо, у него что-то не ладилось по ходу операции, он удалял почку. Меня это поразило до глубины души. В чём же была вина помогавшей очень квалифицированной операционной сестры, на которой хирург срывал свои неудачи?

Вот это и был мой второй жизненный урок отрицательного примера. В последующем, уже на кафедре хирургии нас учили уважительному отношению к своим помощникам, что очень важно в процессе выздоровления больного.

Занятия начинались с обхода больных, находившихся в хирургическом отделении. Подробный разбор касался больных, которых предстояло оперировать в этот день. Операции начинались сразу после обхода, и мы все присутствовали на них. Это были типичные операции по поводу хронического аппендицита, паховой грыжи, геморроя в "холодном" периоде. По очереди мы принимали активное участие в операциях, выполняя работу операционной няни, затем операционной сестры, ассистента, оперирующего хирурга и, наконец, оперировали сами с помощью опытных хирургов: ассистентов нашей клиники или ведущих хирургов больницы. Таким образом, будучи ещё только студенткой четвёртого курса, мне посчастливилось сделать свои первые в жизни операции - аппендэктомию, грыжесечение и удаление геморроидальных узлов.

Кроме этого мы имели возможность при желании дежурить в клинике с ассистентами. Все, кто хотел, мог использовать все возможности по углублению своих знаний. Я, конечно, не упускала такой возможности, благодаря чему научилась у нянь и сестёр уходу за больными, а у ассистентов - лечению больных.

Промелькнули пять лет учёбы, напряжённой, но интересной. Выпускные экзамены на санитарно-гигиеническом факультете перенесены на июль месяц, так как прибавили программу по хирургии и терапии ещё на месяц. Это позволило лучше, полнее изучить эти нужные дисциплины, и мы имели возможность подготовиться лучше по другим предметам.

Итак, экзамены сданы, получаю "красный" диплом, но по санитарно-гигиенической специальности. И тут я решила "не предавать" своей хирургии и добилась, что мне дали направление на работу хирургом и, совершенно неожиданно для меня, ординатором на хирургическую кафедру родного института!

Своему счастью я долго не могла поверить! Но была принята всеми сотрудниками кафедры очень тепло и с доверием. И няни и сёстры старательно выполняли любые назначения от своей "ученицы" в студенческие годы. Профессор В.Р.Хесин писал мне из санатория, в котором он отдыхал.

|

Милая товарищ Терёшкина! Только что получил Ваше письмо. Сердечно поздравляю Вас с исполнением того, к чему Вы так стремились. Надеюсь, хирургия даст Вам то удовлетворение работой, которого Вы от неё ожидаете. Занятие хирургией требует огромного труда и выдержки. Зная Вас, уверен, что Вы преодолеете все трудности и будете хорошим врачом-хирургом. Рад и за клинику, которая в Вашем лице получает хорошо нам известного товарища и работника. Нам часто тяжело то, что из наших учеников-студентов никто не остаётся, и к нам приходят люди, которых мы раньше не знали. Для нас Вы давно уже своя. Желаю Вам успеха в дальнейшем движении вперёд Ваш В. Хесин 15 IX.38 |

Он был требовательным и строгим учителем, но и очень добрым человеком. Память о нём и благодарность к нему я храню всю жизнь.

Итак, с 13 сентября 1939 года начались трудовые будни: работа и учёба. Слишком мало я ещё знала и ещё меньше умела. Но жизнь шла своим чередом, и радости и горести сменяли друг друга.

| В середине первого же года моей работы вся больница пережила тяжёлое потрясение. В приёмное отделение был доставлен больной с тяжёлым воспалением лёгких. Осматривал его дежурный ассистент терапевтической клиники доктор Горелик. Благодаря ему, его большому опыту работы и знаниям больница была спасена от катастрофических последствий - многочисленных смертей тех, кто с этим больным мог соприкасаться. Он поставил правильный диагноз больному: "лёгочная чума". Больной был без сознания и сам ничего не мог рассказать о себе. Как выяснилось, его привезли из гостиницы, где он остановился, приехав из Саратова в Министерство Здравоохранения вместе со своим товарищем - врачом-эпидемиологом, с которым они проводили разработку новой вакцины от лёгочной чумы. Проверяли эту вакцину на себе, сделав противочумную прививку. Проведённые эксперименты на животных дали хорошие результаты. Сами профессора-экспериментаторы тоже оба перенесли прививку хорошо. Вот они и приехали в Москву доложить на учёном совете Министерства о результатах своего изобретения и проверки его на себе. Совет заседал в день, когда один из них - профессор Берлин - заболел, почувствовав себя плохо ночью в гостинице. Ухаживала за ним горничная. Она-то и вызвала "скорую", когда ему стало плохо. Больше никто о его болезни не знал. |

> > |

Больной умер в ту же ночь, когда поступил, прямо в приёмном отделении. Благодаря доктору Горелику его не поместили к больным в отделение терапии, а обслуживание больного он взял на себя. Горелик сообщил о случившемся главному врачу больницы. Были приняты срочные меры по изоляции всех, кто соприкасался с больным.

Все были отправлены под вооружённой охраной в инфекционную больницу на Соколиной горе, где им предстояло пережить карантин в изоляции друг от друга. Буквально в первые дни карантина умерли от лёгочной чумы доктор Горелик, горничная из гостиницы и парикмахер нашего приёмного отделения, случайно оказавшийся поблизости. К счастью всем остальным, соприкасавшимся с больным, а их было двадцать человек, удалось не заболеть и выжить.

Всё отделение больницы было взято на карантин. Оставили минимум персонала для обслуживания больных. Остальных отпустили по домам.

Я работала в гнойном отделении. У лежавших там чаще, чем у других поднималась температура, и мы брали их под особое наблюдение и докладывали о них заведующему отделением и дежурным врачам. В других отделениях все операции были отменены. Связь с внешним миром мы могли поддерживать только по телефону и то очень ограниченно. Всю больницу очень строго охраняли войска МВД. Чтобы не вызвать панику в городе, всё держали в секрете. Карантин был снят только через месяц, вернулись и "затворники" с Соколиной горы. Почему-то к этой теме никто не возвращался. Когда всех отправляли на Соколиную гору, мы образовали живой коридор, по которому все шли. Царила тишина. Когда проходил доктор Горелик, он обратился к своему другу, ассистенту Сергею Павловичу Виноградову: "Прощай, Серёжа! Погибаю за долг врача" Это были его последние слова. Больше о нём никто ничего не говорил. Только наша память хранит образ бесстрашного врача доктора Горелика, спасшего жизнь всем больным и персоналу клиники, а может быть и весь город - от эпидемии.

Работа клиники пошла своим чередом. В течение шести месяцев я работала в палатах, обслуживала больных с заболеваниями органов брюшной полости. Помогала ведущему ассистенту на операциях, или оперировала сама с его помощью. С ним же дежурила по больнице. Ещё через шесть месяцев перешла в палаты с травмами нижних конечностей уже с другим ассистентом. Больным налаживали скелетные вытяжения. Операций почти не было, если только были травмы с комбинированными ранениями мягких тканей.

Меня стали постепенно "приучать к науке". Давали темы для разработки различных заболеваний. Изучали отдалённые результаты ранее лечившихся больных. Это официально не входило в план работы больничных ординаторов, этим занимались аспиранты клиники. Всё это требовало большой затраты дополнительного времени, но вместе с тем давало несомненно большую пользу, расширяло кругозор врача и углубляло знания, так как вместе с обследованием бывших больных приходилось читать много тематической литературы. Результаты работы докладывали на ежегодных врачебных конференциях.

В конце августа 1939 года тяжело заболел мой отец. Он лежал у нас в больнице в терапевтическом отделении. Я сутками не отходила от его постели. 9 сентября 1939 года он умер.

И в тот же день мне вручили повестку военкомата о призыве в армию. Началась война с Польшей. Мне дали отпуск на три дня для похорон отца, но зачислили меня в штат военного госпиталя, который формировался в Москве. В ожидании отправки на фронт мы находились на казарменном положении. Отпускали домой только на ночь с 12 до 6 утра. Через месяц в одну из ночей нас не отпустили и отвезли на вокзал для отправки в Польшу. Но в этот же день было объявлено об окончании войны. В результате её к СССР перешли три прибалтийские республики.

Я вновь вернулась на работу в клинику, уже в отделение гнойной хирургии. Получила новую тему для научной работы: "Обмен витамина "С" у гнойных больных" - тему для кандидатской диссертации. Это было уже серьёзнее и ответственнее.

И вновь перерыв в работе. 29 сентября 1939 года началась война с Финляндией. Вновь призыв в армию и отправка в район Ленинграда с военным госпиталем, который дислоцировался у эстонской границы в городе Кингисеппе. Расположили нас в зданиях военного гарнизона. Военные, служившие в гарнизоне, в полном составе были отправлены на фронт в первые же дни войны. В гарнизоне оставались лишь их семьи.

Я - военврач III ранга Валентина Терёшкина |

Поступали к нам раненые из ленинградских госпиталей, в которых работали хирурги из нашей клиники. Раненые были с тяжёлыми, требующими долечивания ранениями. В марте 1940 года вернулись с фронта оставшиеся в живых служащие военного гарнизона, а госпиталь прекратил своё существование. Однако отпустили нас только в начале мая, и мы все вернулись в клинику. Это был первый опыт работы с ранеными на фронте солдатами и командирами. После отпуска я стала работать с урологическими больными. В первых числах января 1941 вновь приказ из военкомата с направлением на четырёхмесячные курсы хирургов по военно-полевой хирургии. На них были собраны ведущие хирурги из многих городов страны - Минска, Ростова-на-Дону, Горького и других. Почему на эти курсы попала я, не знаю. Но занятия на них дали мне много полезного для работы в дальнейшем, так как кроме лекций мы проходили практическую работу в институте Склифосовского. Им руководил тогда профессор Юдин. Травматологию вела профессор В.В.Гориневская, по учебнику которой учились все врачи. Курсы закончились к маю 1941 года. |

Вновь включилась в работу в клинике - в палатах, в операционной. Стала вести самостоятельные дежурства в больнице. Поддежуривал обычно кто-то из ассистентов, с которыми я могла проконсультироваться по телефону.

21 июня 1941 года в субботу был обычный рабочий день. У меня было самостоятельное суточное дежурство. Вечером сделала обход всего отделения. Особенно тяжёлых больных не было. Послеоперационные чувствовали себя нормально. Ночь тоже прошла спокойно, экстренных операций не было. Утром 22 июня вновь сделали обход вместе с врачом, принимавшим у меня дежурство. Записала дневники и собиралась идти домой.

Вдруг в клинику пришел доктор Л.Б. Шапиро, всегда спокойный, в тот необычный приход он был явно чем-то обеспокоен. Он сказал, что в 12 часов по радио должен будет выступить Молотов (министр иностранных дел) с очень важным сообщением. К этому времени в клинику стали подходить все сотрудники отделения, пришёл и профессор Хесин.

Радиоточка была только в ординаторской. Все там и собрались. Ровно в 12 часов прозвучал голос Молотова, и мы все узнали, что началась война с фашистской Германией, что её передовые части уже вступили на территорию СССР, в западной части, и что наша армия вступила в бой. Значит победим! Ведь перед войной мы все жили по принципу: "войны мы не хотим, но к бою готовы". У молодого поколения у многих на груди были значки "Готов к труду и обороне", "Ворошиловский стрелок". У девушек-студенток вузов - значки "РОККовская медсестра", которые они получали, пройдя шестимесячные курсы в своих институтах. Я сама некоторое время "приобщала их к медицине", заменяя товарища-хирурга, ушедшего в отпуск. (РОКК - Российское общество Красного Креста)

Теперь и наша клиника начала подготовку к работе в условиях войны. Профессор В. Р. Хесин, врач с большим хирургическим опытом, был участником предыдущих войн с 1917 года и активным организатором молодой советской медицины. За это он получил Орден Ленина, но из-за скромности никогда его не демонстрировал.

Первым, что было приказано нам сделать, это создать запасной фонд свободных мест. Мы выписали из клиники всех больных, не нуждавшихся в срочных операциях или уже поправившихся после них. Остались лишь свеже-оперированные больные, или которым предстояла неотложная операция, в основном - раковые.

Мы уже знали из опыта Польской и Финской войн, что все молодые военнообязанные хирурги будут срочно мобилизованы в армию, а в клинике останутся 3 - 5 пожилых работников, которым придётся взять на свои плечи и преподавательскую работу со студентами и лечение больных из гражданского населения и, возможно, военных с ранениями на фронте. Впрочем, это всё так и было в 1941, 42 и 43 годах.

Простившись с товарищами, мы разошлись. Домой пришла вечером. Меня уже ждала повестка из военкомата: "23.VI.41 явиться на сборный пункт с вещами", во второй половине дня в здание школы, расположенной на соседней улице. Дома моя тётя Маня, с которой я жила, уже приготовила мне заплечный вещевой мешок, в котором лежала запасная смена белья, маленькое байковое одеяльце и ... плитка шоколада и кусок сухой копчёной колбасы - мой "мобилизационный запас". Что такое война, тётя Маня знала лучше меня, очень волновалась за меня, так как уже потеряла единственного сына в Гражданскую войну.

В указанный срок мы были на сборном пункте, прошли регистрацию, и около полуночи целая группа была направлена на Белорусский вокзал. В одном из залов мы увидели объявление о сборном пункте, а там - знакомые лица врачей из нашей клиники. Все мы жили в разных районах Москвы, состояли на учёте в разных военкоматах и все получили направление к западным границам страны.

Был сформирован специальный эшелон для командирского состава, куда входили также медицинские работники, инженеры различных специальностей, политработники и другие, всего около 1000 человек. Эшелон состоял из товарных вагонов со специально приспособленными двухъярусными нарами, сплошными, так что размещались все "вповалку". Никаких удобств, конечно, не было.

Все сгруппировались по "специальностям". У всех были свои "конечные точки следования", ближе к конечному пункту следования эшелона. У меня это был город Пинск, я должна была стать ординатором Пинского военного госпиталя. У хирургов нашей клиники назначения были разные, некоторым указывали лишь номер части. У моей подруги-аспирантки, с которой мы были очень дружны, было направление в другую часть, и мы об этом очень жалели. Но пока мы были вместе, она очень заботилась обо мне в дороге (впрочем, и в довоенное время тоже).

Эшелон продвигался сначала очень быстро, потом сбавил скорость, чаще стали вынужденные остановки. Доплелись до Орши и встали ... Дальше дороги не было. Как выяснилось, фашисты к этому времени уже захватили пограничные районы, всю Белоруссию, Украину и в своём "марш-броске" подошли к Борисову и Орше. Там, где их не было, они продолжали активную бомбардировку с воздуха, разрушая в первую очередь железнодорожные и шоссейные пути. Систематически бомбили депо, уничтожая подвижной состав. Отступавшие, наши разрозненные части, шли пешком по разрушенным дорогам. Так мы встретились со студентами Минского мединститута. Они были мобилизованы, но не могли попасть в части, куда их направили. В первые часы войны были призваны работники хирургических клиник, с которыми мы были на курсах в Москве перед войной. Дальнейшую их судьбу мы не знали.

Нам предстояло провести ближайшую ночь в Орше. Местные жители посоветовали нам в эшелоне не оставаться, так как каждый день под утро фашисты бомбили станцию. Мы отошли от станции за огороды и провели ночь в открытом поле. Рано утром наш эшелон направили через Витебск, где тоже готовились к встрече с врагом.

Особенно активно вели себя учащиеся младших классов начальных школ города. Они вылавливали "вражеских шпионов - разведчиков". В их внимание попала одна из наших врачей. У неё под обычным тогда ещё гражданским платьем были видны физкультурные тренировочные рейтузы. Ребята окружили её плотным кольцом и направились в отделение милиции, где должны были установить её принадлежность к шпионам. Дел у милиции было и без того много и до неё "руки не доходили". Наш эшелон уже должен был отходить, на помощь попавшему в беду товарищу отправился начальник нашего эшелона и выручил её из милиции.

Дальше поехали на Москву без остановок. Таким образом, через десять дней "путешествия" мы вновь оказались в Москве. Всех медиков выделили в особую группу и разместили в школьном здании в Астраханском переулке. Удалось даже побывать дома.

Отдельная Рота Медицинского Усиления ОРМУ-20

Утром следующего дня уже с Курского вокзала нас отправили в Орёл. Это были первые числа июля 1941 года, шла война.

В Орле в эти дни было относительно спокойно, но обстановка была прифронтовая. Фашистская авиация в это время массировано бомбила Курск, каждое утро над Орлом пролетало много самолётов со смертоносным грузом, но Орёл не бомбили. Редко сбрасывали остатки своего груза на обратном пути, в основном это были зажигательные бомбы.

|

Нас в прибывшей из Москвы группе было около тридцати человек. Это были хирурги из институтских клиник, в основном с кафедр I московского Медицинского института, в их числе из нашей клиники четыре человека. Разместили нас в пустом школьном классе. Спали на полу, потом появились матрацы. Всех зачислили во вновь организованное медицинское подразделение, так называемая ОРМУ - Отдельная Рота Медицинского Усиления. Подчинялась она Медицинскому управлению фронта и обслуживала все принадлежащие ему медицинские подразделения. Так, мы должны были быть прикомандированы к ХХ армии, сражавшейся в районе Рославля, наша ОРМУ и носила номер 20. Группы из ОРМУ использовали в качестве необходимой помощи медицинским подразделениям, обслуживающим данную армию. В состав ОРМУ входили отдельные группы опытных хирургов, в каждой - два врача (старший и его помощник), три медсестры - две перевязочных и одна операционная и два санитара. Обычно две группы имели одну грузовую машину - трёхтонку с постоянным шофёром, который и перевозил всех в назначенное место, где нужна была их помощь при большом количестве раненых. |

Для передислокации группам отдавали приказ начальника ОРМУ. Начальником ОРМУ-20 был назначен военврач I ранга Рудаков Н. П., кадровый военный, окончивший в своё время Ленинградскую Военно-медицинскую академию, с большим опытом организационной работы в довоенное время.

Сестринский состав был дополнен военнообязанными из местных военкоматов. Санитары - из военнообязанных старших возрастов. Было прикомандировано 15 грузовых машин - трёхтонок с шоферами.

На организацию нашей роты ушло около двух недель, после чего ОРМУ должна была быть переброшена в район ХХ армии. Вся группа без машин была погружена в железнодорожный состав и отправлена на фронт. Перед отъездом нам выдали противогазы и оружие.

Добрались мы лишь до станции Жуковка, дальше продолжить путь не могли, так как враг находился на подступах к этому району.

Затем был получен приказ, возвратиться в Орёл. Когда прибыли в Орёл, немцы начали бомбить депо. Нас срочно перегрузили в наши машины и отвезли на окраину города. Но в этот же день ближе к ночи наш лагерь подвергся бомбардировке. Сначала сбросили осветительную ракету, которая своим дьявольским светом озарила наш лагерь, "и кто однажды видел это, тот не забудет никогда". Было очень тревожно, даже страшно. Создавалось впечатление, что она освещает именно тебя и делает видимым только тебя. Наш начальник отдал приказ - всем покинуть место стоянки, перейти на другую сторону проходившей мимо сада дороги. Там тянулось большое картофельное поле, спускавшееся к реке. После яркого света от ракеты здесь царила полная темнота, сквозь которую мы и двигались. Потом, обессиленные, мы повалились на землю. Сориентироваться мы смогли только с первыми лучами солнца. Когда мы покинули свой лагерь, и в нём остались только начальник ОРМУ и санитары, с самолётов сбросили зажигательные бомбы, и наши машины начали гореть. Но пожар быстро локализовали.

Пишу всё подробно потому, что для всех нас это были первые впечатления от настоящей войны. Потом нам пришлось пережить много и более страшных событий.

Прежде чем вернуться в наш лагерь, мы стали свидетелями ещё одной трагедии. Было ясное летнее утро, чистое голубое небо, предрассветная тишина. Но вдруг появилась группа немецких бомбардировщиков, летевших бомбить Курск. Их воющий звук огласил окрестности.

И вот наперерез им из-за леса появились три наших истребителя. Они намеревались вступить в бой с врагом, но были встречены пулемётными очередями и все три, объятые дымом и пламенем, упали на родную землю. Такого мне больше не пришлось видеть даже на фронте. Эта картина осталась в моей памяти на всю жизнь.

К вечеру этого же дня вся ОРМУ была погружена на машины и двинулась в путь в направлении Вязьмы. Получили обмундирование. Путь был нелёгким, но не опасным. В первых числах августа 1941 года мы прибыли на место нашей постоянной дислокации. К тому времени Вязьма уже подвергалась бомбардировкам с воздуха, много зданий было разрушено.

Наши несколько групп из ОРМУ-20 на другой же день были отправлены на помощь СЭГ'у на Западном фронте. В дальнейшем наша судьба была связана с ним. Что такое СЭГ? Это фронтовой сортировочный эвакуационный госпиталь.

Немного истории. Начиная со времён Петра Первого, когда России приходилось воевать, стали оказывать первую помощь раненым на поле боя, перевязывали раны. Делали это специально обученные санитары, которые имели при себе сумки с перевязочным материалом. Они же выносили раненых с поля боя в определённые места, где им оказывали возможную помощь. Постепенно с годами она развивалась, совершенствовалась и достигла современного уровня.

Необходимость отправки раненых в тыл для лечения дальше от линии фронта была очевидна. Особенно настойчиво это внедрял знаменитый врач-хирург Н. И. Пирогов в Крымскую войну в середине XIX века. Эвакуация осуществлялась во все последующие войны, в которые была вовлечена Россия, вплоть до последней - войны с Финляндией в 1940 году. Но осуществлялась она хаотично, "кто как мог и умел". Это приводило к большим потерям, смертям или тяжёлым осложнениям ран во время эвакуации в тыловые госпитали. Поэтому к началу Отечественной войны 1941 - 1945 годов уже имелся разработанный план эвакуации, начиная с передовых медучреждений - полковых, дивизионных, армейских - через фронтовые Сортировочные эвакуационные госпиталя (СЭГи). Такие госпиталя создавали по одному на каждом фронте для обслуживания раненых этого фронта.

В прифронтовой тогда Вязьме создавался первый сортировочный эвакогоспиталь Западного фронта.

Начальник СЭГ-290 от начала работы в 1941 г. до расформирования в 1945 г. - полковник медицинской службы Вильям Ефимович Гиллер |

Начальником госпиталя был назначен корпусной врач Вильям Ефимович Гиллер, тогда военный врач второго ранга. К началу войны 41-го года у него был семилетний стаж организационной и лечебной работы в армии. Принцип работы СЭГа был определён и спланирован заранее. Непременными требованиями для его работы были:

Осуществить план организации огромного эвакогоспиталя оказалось непросто. В прифронтовой разбитой бомбардировками Вязьме не было ни нужного помещения, ни подъездных путей для эвакуации, ни штата медицинского персонала. |

Зато у Гиллера были отличные помощники: зам. по политчасти Г. Т. Савинов, главный хирург госпиталя военврач второго ранга М. Я. Шур, помощник по материально-техническому снабжению И. А. Степашин. Постепенно был подобран и врачебный штат госпиталя.

Всё требуемое, конечно, не могло быть обеспечено в прифронтовой Вязьме в июле 1941 года. Поэтому СЭГ расположили в трёх километрах от Вязьмы, недалеко от станции "Вязьма-Новоторжское", на территории маслозавода, эвакуированного в тыл в первые дни войны. Многие его постройки сохранились, сам завод был закрыт и охранялся вооружённой охраной. Главное, не была повреждена железнодорожная ветка, так необходимая СЭГу для эвакуации раненых в тыл, на Москву. В двух больших складских помещениях организовали две перевязочных: для ходячих раненых и носилочных. Операционный блок расположился в здании довоенного гарнизонного госпиталя рядом с маслозаводом. Здесь мы и начали свою работу в июле 1941 года.

Сортировка по тяжести ранения начиналась уже при доставке раненых. Их осматривали врачи и их помощники - фельдшеры и определяли, куда их направить. В первую очередь выделяли группу легко раненых и направляли их в госпиталь для легко раненых (ГЛР), расположенный в прифронтовой зоне. Они не подлежали эвакуации в тыловые госпиталя. В СЭГе они проходили предварительный осмотр. Для этого имелась специальная перевязочная для ходячих раненых. Всех остальных - тяжёлых и носилочных раненых направляли в сортировочное отделение, где подвергали санитарной обработке - мыли, переодевали в чистое бельё и отправляли в специализированные отделения (с проникающими ранениями в грудную и брюшную полость, черепа, челюстно-лицевые). Раненых с открытыми переломами нижних конечностей выделяли в особое отделение. Все отделения имели свои перевязочные для предварительного осмотра, а также необходимые службы для обследования - лаборатория, рентген. Для требующих повторных вмешательств при вторичных осложнениях и временно нетранспортабельных имелись стационарные койки.

Специализированных санитарных поездов со своим оборудованием и медперсоналом, обслуживающим раненых в пути, было очень мало. Приспосабливали обычные товарные вагоны, устраивали в них койки-нары, отопление и прочее. На время следования эшелона прикрепляли врачей, сестёр и санитаров. В их обязанности кроме питания и обслуживания входило следить за общим состоянием раненого и в случае резкого ухудшения здоровья снимать его с поезда и направлять в стационары по пути следования.

В начале августа стояла тихая солнечная погода, и все поступавшие раненые располагались под открытым небом, ожидая обработки. С приближением осени назревала острая необходимость в дополнительных помещениях. Такими могли быть землянки. Их строили на территории госпиталя в расчёте на 25 - 30 человек.

В перевязочных работали только несколько групп нашей ОРМУ-20. Наши две группы москвичей и ещё одна - из Ростова-на-Дону. Наша бригада должна была обслуживать только носилочных раненых с открытыми переломами нижних конечностей.

Мы занимали склад, который располагался в одноэтажном здании с каменными стенами, выкрашенными внутри белой краской, и асфальтовым полом. Небольшие не открывающиеся окна располагались высоко под потолком, днём пропускали света достаточно для работы. Ночью работала передвижная электростанция.

Само помещение было большим, делилось на две половины. В одной размещались раненые, поступавшие на перевязку, в другой - уже обработанные, готовые к эвакуации. В перевязочной стояло восемь перевязочных столов и один общий инструментальный стол, за которым работала операционная сестра. К каждому врачу прикреплялась перевязочная сестра и санитары из ОРМУ, которые активно помогали сёстрам при наложении шин, а затем гипсовых повязок. Рабочий день равнялся двенадцати часам, но условно, так как постоянная перегрузка требовала его удлинения, даже за пределы возможного. Никаких перерывов, выходных, отпусков, конечно, не было. Всё регламентировалось одним словом "надо!".

Сама работа никогда не была в тягость. Ведь перед тобой лежал тяжело страдающий от ранения человек, чудом спасшийся от смерти и которому предстояло ещё многое вынести, чтобы выжить. А за его плечами стояли ещё страх и ужас, от которых не избавлен ни один человек. Ему надо было пережить и собственную боль, и гибель на его глазах товарищей по оружию.

Что, безусловно, поддерживало нас, так это то, что все были союзом единомышленников, все стремились сделать свою работу как можно лучше, чтобы не причинять лишних страданий раненому, помогали друг другу. Поэтому и работали мы быстро и могли обслужить больше раненых. Усталость сказывалась позже и быстро проходила: бессонницей никто из нас не страдал.

Война в корне меняла обычную жизнь любого человека мирного времени. Надо было приспосабливаться к новым требованиям и условиям военной жизни. Это требовало энергии и выносливости. Более сильные натуры приспосабливались быстрее, труднее было молодёжи и женщинам. Бытовые условия были далеки от желаемого, но это уже мелочь. Первое время мы жили близко от госпиталя, и дорога нас не обременяла. Рядом с маслозаводом проходила автотрасса, вдоль которой стояли деревянные дома местных жителей. В одном из них мы все и жили. Хозяйка с удовольствием устроила нас в своей лучшей комнате, так как это избавляло её от временных постояльцев.

Трасса была оживлённой, по ней всё время двигались военные части к линии фронта и обратно. В сентябре это движение возросло, и мы вынуждены были сменить место своего пребывания. Более спокойным местом оказалась деревня в трёх километрах от маслозавода. Там же постоянно находилась автомашина нашей группы ОРМУ. Всё меньше оставалось времени для отдыха, и мы редко тратили его на дорогу, оставаясь в перевязочной (за счёт нормального сна). "Спокойная" жизнь нашего госпиталя была недолгой. Вражеские самолёты быстро заприметили наш "лагерь", к которому непрерывно следовала вереница автомашин, подвозивших раненых.

И вот среди рабочего дня на госпиталь было сброшено несколько бомб. Прямо у стены перевязочной раздался взрыв. Стены выдержали, но взрывной волной вышибло стёкла из наших окон, а стерильные простыни вместе с инструментами операционной сестры оказались на полу. Неожиданность происшедшего сейчас же сказалась на всех присутствовавших в перевязочной. Все легли на пол ближе к стенам здания как к укрытию. Панический страх передавался от одного человека к другому. Из всего, чему нас учили, мы усвоили одно: при бомбёжке ложиться на землю, где стоишь и не перемещаться с места на место. Я стояла у перевязочного стола, на котором лежал раненый с переломом бедра. Мы наложили ему на раны повязки, а шину наложить не успели. У меня невольно подкосились ноги, и мне хотелось опуститься на пол, как делали все окружающие. Но и мой раненый сделал попытку слезть со стола. Я так за него испугалась, что сразу выпрямилась и обратилась к нему со словами: "Куда же Вы, ведь Вы лежите!" В мозгу застряла одна мысль ... "надо лечь". С тех самых пор, всю оставшуюся войну я никогда не отходила от раненого и не делала попытки "лечь". Уж если суждено быть убитой, то это может произойти везде, где бы ты ни находилась. И это всегда помогало мне. А результатом нашего первого испытания был один убитый и несколько раненых из находившихся в это время на дворе. После этой бомбёжки некоторые начали рыть себе щели, где можно было бы укрыться на время следующих бомбежек, и пользовались ими, выбегая из перевязочной. Как говорят, "каждому своё". На первый раз разрядка наступила, когда вспомнили, как один из наших санитаров, здоровенный "орловский мужик" по-пластунски полз в угол перевязочной, где за простынями висели наши шинели, и спрятался за ними. Смеялись все, но это был истерический смех, который и снял напряжение после всего пережитого. Это был первый урок войны, когда возникла реальная опасность для жизни.

После первого налёта вражеской авиации последовали и следующие. В один из них бомба попала в угол землянки, в которой лежали носилочные раненые. Некоторые из них получили вторичные ранения, одного убило. Две дежурившие при них медсестры остались невредимыми, они находились в это время в противоположном углу землянки. Судьба!

Наши родные, проводив своих близких в действующую армию, почти ничего о них не знали, им были известны только номера полевой почты. Строгая цензура не пропускала ни одного письма даже с самыми незначительными подробностями. Шло письмо около месяца и нередко приходило после получения "похоронки".

Моя слепая вера в судьбу, которая меня поддерживала в опасных обстоятельствах, неожиданно "поколебалась" несколько позже, когда в наше отделение была доставлена единственная раненая женщина. Это была военный фельдшер, старшая медсестра из одного медсанбата. Её тяжело ранило во время бомбёжки прямо на рабочем месте. Ранения были множественные и все тяжёлые. Товарищи по работе сделали всё, что было возможно, но избавить её от будущей тяжёлой инвалидности были не в состоянии. Значит, остаться калекой, неработоспособной на всю жизнь. Вот это было бы куда страшнее, чем если бы тебя сразу убило. Значит, судьба так распорядилась во время войны. И всё-таки рабочего места я не покидала, какими бы опасными ни были обстоятельства.

Вернёмся к нашей непосредственной работе. Работа в перевязочной сводилась к следующему: надо было детально осмотреть больного, обработать раны и наложить транспортные шины. Раненые в этот период поступали с карточками передового района, в которых указывался диагноз с локализацией ранения, помощь, которая была ему оказана, в том числе введение (обязательной!) дозы противостолбнячной сыворотки 1500АЕ. Нам предстояло заполнить историю болезни с подробным описанием того, что было сделано ещё до нас. Затем требовалось подробно описать как общее состояние раненого и его ран в момент осмотра, так и осложнения, если возникли. Если осложнение требовало повторной операции или другого лечения, особенно при признаках анаэробной инфекции, мы срочно отправляли раненого в стационарные операционные отделения. В этот период в нашем отделении не было ни стационарных коек, ни операционной. Спокойное течение заживления ран зависело во многом от сделанной на предыдущих этапах обработки ран. Рана должна быть широко рассечена, очищена от осколков, кусков одежды и других посторонних предметов и загрязнений с земли, а это требовалось, как правило, при осколочных и слепых ранениях, частых у наших раненых. Широкое рассечение ран было практически единственным средством предупреждения и борьбы с инфекцией, в первую очередь газовой. Оно было разработано и проверено ещё до войны в учреждениях скорой помощи, например в Москве, в институте Склифосовского, и оправдало себя на фронте.

Я обратила внимание, что в карточках передового района чаще других попадалась фамилия хирурга Слуцкого. Он указывал, что "рана широко рассечена и очищена", и этого было достаточно, так как результат его работы был виден на раненых, поступавших к нам. Его чёткий, красивый почерк так и остался в моей памяти. Уже после окончания войны я навела справки в институте Склифосовского, не работал ли у них до войны врач с такой фамилией. Получила положительный ответ. Дальнейшая его судьба была никому не известна. И мне на длинных дорогах войны он больше не встречался. Так хочется думать, что война его пощадила!

Если при осмотре общее состояние и раны были хорошими, то мы меняли повязки, укрепляли их бинтами. Сложнее было с иммобилизацией перелома. Имелись транспортные шины двух видов: металлические - Крамера, и деревянные - Дитерикса. И те и другие плохо показали себя при имевшихся транспортных средствах эвакуации, сопровождавшейся ещё и частыми перекладками. Металлические - крепились простыми бинтами. Шина Дитерикса имела ещё специальные ремни, удерживающие её на ноге на разных уровнях, но ... до нас ремни просто не доходили, так как были "утеряны" на предыдущих этапах. Поэтому мы укрепляли её тоже марлевыми бинтами, стараясь сделать это тщательно. Шинирование, таким образом, отнимало у нас много времени. В это время в московских клиниках при переломах конечностей применялось скелетное вытяжение, но оно было хорошо только для лечения в стационарах; применялось также наложение гипсовых повязок, они, хотя и громоздки, были наилучшим средством при транспортировке. В скором времени гипсовые повязки ввели повсеместно, и мы в своей работе использовали только их, быстро освоив все правила их наложения. При открытых переломах в гипсовых повязках делали специальные окна для лечения ран.

В этих делах протекал рабочий день. Нагрузка была большая, поток раненых был непрерывным. Рабочее место не пустовало. Заканчивали работу на одном столе, на другом уже лежал следующий раненый, которого подготовили к перевязке наши санитары, они же снимали шины.

И вот среди такого рабочего дня мне передают, что я должна пойти в перевязочную для ходячих раненых "для разгрузки". Никакой перегрузки у них я не заметила, и моё присутствие там было не оправдано. Начальником этой перевязочной был врач из нашей ОРМУ, но права перевода из одной группы в другую он не имел. Поэтому моя работа там была кратковременной. Перевязки ходячих раненых производились за маленькими столами, которые обслуживали врач и сестра. При переломах тоже накладывали шины, но они не были такими громоздкими, как у нас. Я обратила внимание, что в перевязочной находились ещё несколько человек в белых медицинских халатах, но они не обслуживали раненых, а только подходили к столам и смотрели, как делалась перевязка. Я перевязывала совсем молодого солдатика, который совсем не был приспособлен к военным условиям, видимо был призван из сельской глубинки. У него было пулевое ранение левой кисти. Рана была сквозная, не обработанная, но чистая, уже "под корочкой". До войны нам рассказывали о самострелах, когда солдат, чтобы избежать участия в военных действиях, наносит себе ранение, но не особенно тяжёлое. Он стреляет в себя сам, из своего оружия. Характерную картину при этом ранении нам описывали, но в жизни мы их не видели. Такая картина имелась как раз у раненого, которого я перевязывала. Вокруг входного отверстия пули имелись характерные изменения мягких тканей: следы ожога и мелкие точечные вкрапления в коже.

Я, как всегда подробно описала локализацию ранения и состояние раны. Наложила повязку, не делая каких-либо собственных заключений о характере ранения. Но ... это заключение сделал один из тех "людей в белых халатах", которые ходили по перевязочной, наблюдая за нашей работой. Раненого сразу направили в особое помещение, а не в обычное эвакоотделение. Моего солдатика ждала жестокая кара. В первые месяцы войны всех "самострелов" расстреливали как дезертиров. В дальнейшем их стали направлять в штрафные батальоны, где они ещё могли заслужить прощение. Солдатик, видимо, пострадал, послушав "совета" какого-то бывшего солдата старой царской армии. Постепенно эти явления исчезли, и мне больше никогда не пришлось с ними встречаться. Получив такой "урок", я на другой же день была возвращена в своё отделение.

Тем временем количество поступавших раненых оставалось большим. По этому мы судили, как шли бои на передовой линии фронта. Сами раненые о них ничего не рассказывали, мы их тоже не спрашивали.

В последних числах августа наша группа в полном составе должна была срочно прибыть в расположенный по соседству госпиталь для легкораненых (ГЛР). Штатный состав ГЛР не мог сам справиться с большой нагрузкой, а наша ОРМУ должна была оказывать такую помощь. Врачи ГЛР продолжали непрерывную работу вторые сутки и просто засыпали на ходу. Мы приняли от них "вахту", а они пошли отсыпаться. Перевязочная была развёрнута в пустовавшем деревянном доме довольно большой площади. Стерильный материал был на исходе, и нам пришлось пользоваться индивидуальными пакетами. Повязки закрепляли стиранными и прокипяченными в баке бинтами. Воды было больше, чем достаточно, так как деревня стояла на берегу реки. "Рабочую силу" составляли раненые, которые лежали в ГЛР и привлекались к работе своего госпиталя в качестве санитаров. Они помогали устроиться вновь прибывшим и регулярно кормили их. Мы, пользуясь уже приобретёнными навыками по приёму непрерывного потока раненых, быстро, в течение суток, справились с работой. К этому времени вернулись сотрудники ГЛР.

Мы оказались свободными и, хотя тоже хотели спать, предпочли сну купание в реке, так как давно уже не имели возможности хорошо помыться. Женщины, конечно, постирали свои вещи и обмундирование. Всё это сушилось прямо на прибрежной траве на солнышке. Сами хорошо, с удовольствием помылись, и в это время из ОРМУ привезли приказ возвратиться на работу в СЭГ. Натянули полусухое бельё и юбки, погрузились в свою машину и на ходу досушивали гимнастёрки. В свою перевязочную возвратились к ночной смене. Прошедшее казалось быстро промелькнувшим сном. Сентябрь стоял сухой, солнечный, но уже чувствовалась осенняя прохлада, особенно в вечерние, ночные и утренние часы. День делался короче, большую часть суток работали при электричестве с затемнёнными окнами - светомаскировка.

Во второй половине сентября по прилегающему к госпиталю шоссе усилилось движение наших войск, а у нас ещё больше возрос приток раненых, они поступали большими группами из ППГ, полевых подвижных госпиталей, в основном тяжёлые, и лечились у них как временно нетранспортабельные. Поступали и со свежими ранениями, но всегда достаточно обработанные.

В вечернюю смену в перевязочную пришёл главный хирург СЭГа военврач второго ранга Шур. Он обратился к врачам нашей перевязочной скорее с просьбой, чем с приказом, кто добровольно пойдёт в одну из землянок, где лежат носилочные раненые, чтобы осмотреть их на месте. Транспортабельных после укрепления повязок и шин отправить поездом в тыловой госпиталь. Тем же, у которых имелись противопоказания для эвакуации (высокая температура или плохое общее состояние), направлять для осмотра в перевязочную. Все молчали. Тогда я изъявила своё желание сделать это, но с условием, что отберу сама себе помощников из сестёр и санитаров нашей перевязочной. Получила на это согласие, и с лучшими работниками мы отправились в землянку.

В землянке находилось 50 носилочных раненых. Они лежали на носилках прямо на полу вплотную друг к другу, так, что подойти к ним было трудно. В землянке было жарко от топившейся "времянки" и воздух был настолько тяжёлым, что находиться там больше пяти минут было невозможно, вплоть до потери сознания. Приходилось хотя бы на минуту выходить на свежий, холодный воздух, вдохнуть его и снова идти в землянку. Сёстры начали свою работу с измерения температуры, я осматривала раненого, и при его удовлетворительном состоянии укрепляли имеющиеся повязки и шины и выдавали талон на эвакуацию. Если раненый температурил, отмечал боль в ране, мы его направляли в свою перевязочную для детального осмотра. Он получал талон "перевязочная" и наши санитары переносили его в перевязочную.

К утру мы свою работу закончили. Её продолжили эвакуаторы вместе с дежурной сестрой по землянке. К этому времени эвакуация по железнодорожной ветке была затруднена, так как она подверглась бомбардировке, были разрушены пути и частично подвижной состав. Это приводило к ещё большей загруженности госпиталя.

Первого октября СЭГ получил приказ срочно эвакуироваться в направлении Москвы, но сделать этого не мог, покинув на произвол судьбы имевшихся в нём раненых. Их старались отправлять с попутным транспортом, идущим от линии фронта, останавливая его даже под угрозой оружия. Но до его применения дело не доходило, так как все понимали сложившуюся ситуацию. Приём раненых был закрыт, и их направляли в другие пункты сбора. Несмотря на все принятые меры, оставалось ещё около трёх тысяч "ходячих" и часть "лежачих", которые должны быть отправлены с вновь формирующимся составом со старым локомотивом и вагонами по исправленным путям.

Это те самые раненые, которых мы осматривали в землянке в ту ночь. Возвратившись в свою перевязочную, мы застали следующую картину: все сотрудники перевязочной, начиная с врачей, дремлют сидя, облокотившись на перевязочные столы и ... это в то время, когда лежат ещё не осмотренные раненые из нашей землянки. Меня это так возмутило, что, пожалуй впервые в жизни, я взорвалась и приказала переложить всех раненых на перевязочные столы и продолжить работу, пока не останется ни одного человека, ожидающего осмотра. Эта работа была закончена к 10 часам утра 7 октября.

В это же время прибыл начальник полевого передвижного госпиталя (ППГ), который должен был принять на работу нашу группу ОРМУ. Он категорически отказался это сделать, так как госпиталь уже передислоцировался в направлении Москвы вместе с отступавшими войсками. Мы остались "без хозяина" и без плана дальнейших действий. Начальник СЭГа Гиллер был занят эвакуацией оставшейся части персонала и, главное, раненых. Начальник нашей группы Соловьёв и я остались ждать решения своей судьбы, отпустив остальной персонал в деревню, где ждала нас наша машина с шофёром Яшей Соломатиным.

Уже поздним вечером мы увидели начальника госпиталя Гиллера. Он шёл в сопровождении нач. сан. фронта генерала Гурвича. Оба спустились в подвал, служивший бомбоубежищем. Мы вошли за ними. В это же время пришла врач Кукушкина, она ведала эвакуацией в тыловые госпиталя, и доложила, что последний эшелон с лежачими ранеными отправлен в направлении Москвы. Как оказалось в дальнейшем, он не дошёл до места назначения, так как подвергся варварской бомбардировке фашистами.

Наше появление в подвале удивило начальника госпиталя. Но мы уже никого не боялись и объяснили сложившуюся ситуацию. В ответ получили краткое: "Следовать в направлении Москвы своим ходом!" Он не знал, что нам удалось сохранить свою машину, на которой мы должны были "следовать". Срочно вернулись в деревню, где все нас ждали, и всё было готово к отъезду. Не забыли даже захватить наше нехитрое имущество.

Как говорят, благословясь, мы двинулись в путь в неизвестное. Первое препятствие на нашем пути предстало в виде железнодорожного полотна, которое мы должны были пересечь, чтобы выбраться на дорогу. Яша разогнал свою пустую машину и с ходу преодолел это препятствие, после чего он погрузил всех нас. Выбрались к трассе, но ехать по ней было нельзя: она была загружена массой машин, идущих в направлении Москвы. Кроме того, всю эту массу беспрерывно "поливали" трассирующие пули немецких самолётов. Со стороны это выглядело, как огненный дождь.

Решили ехать просёлочными дорогами, не меняя направления, параллельно трассе. Была лунная ночь и ясная тихая погода. Можно было всё видеть вокруг. Мы оказались на большом бугре, по левому краю которого протекала река с пологими берегами. Вдоль неё проходила наша просёлочная дорога. По другую сторону реки находилась большая лощина, поросшая мелколесьем. В ней расположилась одна из отступавших воинских частей. Мы продолжили свой путь вдоль реки, надеясь найти переправу на другой берег. Вскоре дорога привела к разрушенному деревянному мосту. Все его брёвна наклонились к воде и валялись в беспорядке.

Посовещавшись, мы решили попытаться сделать свою переправу, переложив брёвна прямо в воду поперёк течения реки. Река была мелкая с песчаным дном, и мы надеялись, что брёвна выдержат тяжесть пустой машины. Все "пассажиры" приступили к работе. Брёвна были большие, толстые и намокшие в воде. И наши девочки из последних сил справлялись с ними. Вдруг подъехала машина, в которой находилось много мужчин, но ни один из них не пришёл на помощь. Они ждали, чем закончится наш труд, и, если мы переедем по своему "мосту", то они им воспользуются тоже. Уложены последние брёвна. Мы все перешли по ним на другую сторону, а Яша повторил свой манёвр по преодолению препятствия. И чудо! Он опять оказался победителем, и мы смогли ехать дальше. Оглянувшись назад, мы увидели, как трудятся "мужчины", вытаскивая свою застрявшую на нашей переправе машину. К вечеру мы подъехали к деревне. Зашли в один из домов на окраине. В нём жила семья из четырёх человек: молодая женщина с двумя детьми и матерью мужа, который, находился в армии с первых дней войны. Все они были заняты тем, что перетаскивали тёплые вещи из дома на задворки - в холодный сарай с погребом. Они собирались переселиться туда, если в деревню явятся немцы. Нам предложили отдохнуть с дороги в доме. Но никто из нас не спал, ведь мы находились всего в 18 километрах от Вязьмы, где уже хозяйничали фашисты. Как только стало светать, мы собрались продолжить свой путь, предварительно узнав, как нам ехать дальше.

Однако все дороги выходили на трассу Москва - Минск. Против раннего выезда из деревни возражал один из врачей - Ч. Он был старше всех по званию, но на этот раз мы ему коллективно не подчинились. Путь до трассы был недолгим, и мы были приятно удивлены, что было тихо и спокойно. Трасса была абсолютно пустой, только по обочинам валялись перевёрнутые автомашины, трупы лошадей - результат ночных деяний. Убитых людей не было. Поехали по прекрасной асфальтированной дороге, но у всех было тревожное чувство, что тишина может быть обманчивой, и мы можем стать жертвой первого же вражеского самолёта. Никто не высказывал этого вслух, но видимо, так думал и наш Яша. Он резко затормозил и свернул налево. Как выяснилось, дорога вела к Можайску, и мы благополучно добрались до него. Улицы города напоминали базарный день в небольшом городе, когда на площадях стоят жители, приехавшие из соседних деревень продавать и покупать. Везде в беспорядке стояли машины, в поисках чего-то передвигались люди. Искали однополчан или товарищей, отступавших из района Вязьмы, искали пропитания, которого купить было негде. Мы тоже не ели ничего с момента отъезда из Вязьмы, не было простого чёрного сухаря, не было и продовольственного аттестата, который мы получали в ОРМУ. Поэтому все наши попутчики разошлись в поисках пропитания, а я осталась в машине очень уставшая, с чувством отвращения к еде. Поход попутчиков имел результаты. Девочки принесли "букеты", состоящие из красочных леденцов - петухов на палочках - довоенное лакомство детворы. А вот простого хлеба купить не могли. Вернулся наш доктор Ч., который всегда имел прикомандированного к себе санитара. У обоих за плечами были вещевые мешки, набитые чёрными походными сухарями. Оба мешка, не развязывая, спрятали в машину. Проделали всё это на глазах у голодных девочек - медсестёр. Меня так возмутил его поступок, что я спросила, почему они ни с кем не поделились. Мой вопрос так разозлил доктора, что он выхватил свой пистолет (он почему-то не сдал его, когда мы сдавали своё оружие в ОРМУ) и стал им угрожать. Я спокойно стояла перед ним на глазах у всех подчинённых и сказала: "Стреляйте! вы всё равно этого не сделаете, потому что Вы трус!" Им он и оказался, я перестала с ним разговаривать, а потом просто и замечать. Вспомнила об этом случае много лет позже, уже после войны, когда судьба нас опять свела по работе. Ч. узнал, что я хочу переходить работать в учреждение, в котором он уже работал. Я пришла познакомиться и договориться о переводе с ведущим хирургом учреждения. Ч. опередил меня и стал усиленно меня хвалить и рекомендовать обязательно взять меня как прекрасного работника. Об этом мне рассказали позже. Что побудило его к этому, я не знаю, со мной он был очень предупредительным.

Но вернёмся опять в Можайск. Нашу группу разыскали врачи из Ростова-на-Дону, которые работали с нами в Вязьме и сумели своевременно выехать. Они очень обрадовались, увидев нас, поделились своим продовольственным запасом, покормив нас и обеспечив ещё и на дорогу. К вечеру мы покинули Можайск и продолжили свой путь к Москве, рассчитывая встретить нашу ОРМУ, которая выехала из Вязьмы раньше.

Я решила использовать свой московский мобзапас, чтобы поддержать им Яшу. На его долю легла вся нагрузка по нашему переезду. Предупредила всех остальных, чтобы не было обид. Ему выдавала по кусочку колбасы и шоколада для утоления голода. Голод мы испытывали все.

Путь лежал по дороге, по которой двигались многие части. Но сама дорога, строительство которой началось до войны и не было закончено, скоро стала просто непроезжей, и приходилось пользоваться объездами. К ночи добрались до стоянки в лесу, где помещались домики строителей этой дороги. Попали в какой-то дом, разместились в нём, но скоро к нам вселилось ещё столько народа, что не было места даже сесть. Конечно, не спали. И вот среди ночи пришел наш Яша и сказал, что у нас кончился запас бензина и дальше продолжать путь нельзя. Он решил, пользуясь темнотой и крепким сном уставших людей и водителей машин, отсосать из баков часть бензина и собрать канистру для нашей машины. Это была опасная затея, так как если кто-то из хозяев машин его обнаружит, то может кончиться простым самосудом. Выхода другого не было, и он пошёл на риск, обещая быть аккуратным. Мне и операционной сестре, которая была тоже осведомлена об этом "предприятии", было не до сна. Наконец Яша явился и сообщил, что "всё в порядке" и мы можем спокойно продолжать свой путь, не причинив вреда для других. Как говорят, это было "3:0 в Яшину пользу".

Октябрь 1941 года.

Октябрь 1941 года.Моя встреча с подругой И.В.Каменской |

Так мы доехали до ближайшего подмосковья и с радостью увидели на дороге указатель "ОРМУ-20". Это была станция Дорохово. По каким-то неведомым ориентирам, чутьём мы нашли уже ставших родными своих ОРМУвцев. Видимо потому, что и они волновались и ждали нашу единственную отсутствующую группу. Я вошла в дом и попала в объятия своей дорогой подружки Ирочки Каменской. Мы с ней расстались в июле, по прибытии в Вязьму. Её группу командировали в другую часть, имелись лишь сведения, что они живы и работают, не меняя места. Все уже отчаялись нас видеть, рисовались самые страшные картины. Ира, как ребёнка привела меня в порядок, накормила и уложила в свою кровать, и начались бесконечные рассказы о родных, о знакомых, событиях. Не спали даже ночью. Подобное происходило и с нашими девочками, встретившими своих подруг. |

Совсем скоро, по приезде в Москву Ирочке пришлось пережить страшную трагедию. Ира родилась на Украине в Днепропетровске. В самые первые дни оккупации Днепропетровска фашисты, кровожадные и злые, горящие ненавистью к еврейской нации, расстреляли мать и бабушку Ирочки. Пережить такое даже на фронте среди всех трагедий, с которыми нам приходилось ежеминутно сталкиваться, было очень трудно. Время сгладило остроту переживаний, но и после войны, спустя много лет, Ирочка отказывалась бывать на своей родине, и не была там до самой своей смерти.

На другой день зашёл к нам доктор Шапиро, уже немолодой человек, московский специалист по лёгочной хирургии. Мы виделись с ним в Вязьме, когда их группа уже выезжала в Москву, и он предлагал мне поехать с ними, но место в машине было одно, и взять ещё трёх сестёр из нашей группы он не мог. Я же ехать одна отказалась. Но он оказался последним, кто видел нас в Вязьме и тоже волновался за нас. Сейчас он ехал в Москву на сутки и предлагал мне поехать с ним, так как и жили мы с ним в Москве совсем близко. Меня тоже отпустили. Мне надо было повидать мою дорогую тётю Маню, которая отказалась выезжать из Москвы и ждала меня день и ночь. В Москве Шапиро остановился у своего родственника, который должен был выехать в эвакуацию. Жил он в районе Кропоткинской улицы, но у нас была своя машина, на которой меня и отвезли домой, а в 6 часов утра должны были забрать, чтобы ехать в Дорохово.

Но этому плану не суждено было осуществиться. Моё появление дома было полной неожиданностью, и мы не успели ни наглядеться, ни наговориться друг с другом, как неожиданно появился шофёр машины, в которой ждал меня доктор Шапиро, чтобы ехать в ОРМУ по срочному вызову. ОРМУ-20 уже приступила к своим обязанностям - помогать обслуживанию раненых. И мы опять отправлялись в СЭГ-290, с 10 октября приступивший к работе в Москве, в районе метро Сокол, в Амбулаторном переулке.

Было уже 14 октября, за этот период произошло много событий в самой столице. Простилась я навсегда со своим Яшей и двумя санитарами. Временно отсутствовали Соловьёв и операционная сестра Лариса Часовских, так как за время нашего короткого отсутствия в Дорохове произошли трагические события. Между домами, в которых размещалась наша ОРМУ, имелась большая площадка - местный стадион. Там происходил сбор местных жителей, вступивших в ополчение для защиты Москвы. Это скопление народа засекли фашистские стервятники и сбросили свой смертоносный груз. Многие ополченцы были убиты, не вступив в свой первый бой. Осколки рвавшихся бомб попали и в дома, расположенные по соседству. В одном из них жили наши медсёстры. Операционная сестра Фрося была тяжело ранена. Осколок прошёл через позвоночник в брюшную полость и повредил петли кишок. Её срочно на машине ОРМУ доставили в московский Главный госпиталь Красной Армии в Лефортово. Лариса сопровождала её. Фрося подверглась срочной операции, которую ещё успели сделать врачи госпиталя перед его выездом в эвакуацию в город Горький. Это всё, что мы о ней узнали. Позже, когда СЭГ начал работать в стенах покинутого госпиталя, мы наводили справки о ней. К сожалению в Москве из всего состава госпиталя остался один врач-хирург. Но он Фроси не знал, сказал, что всех тяжёлых раненых переводили в местные больницы, которые стали работать как госпиталя. Осталась ещё старая госпитальная вольнонаёмная няня, которая помнила Фросю. Она сообщила нам, что Фрося была очень тяжёлая больная, но жива, и её перевозили в другую больницу, но куда, она не знала. Полученное ею ранение было очень тяжёлым и несовместимым с жизнью и, вероятнее всего, закончилось смертью. Фрося была сиротой с детства, жила до войны в городе Орле, кто её воспитывал, мы не знали. Так трагически закончилась жизнь 18-летней, обаятельной, умной девочки, сгоревшей в огне Отечественной войны.

К октябрю 1941 года врагу удалось прорвать оборону наших войск на дальних подступах к столице в районе Вязьмы. Вместе с нашими частями отступали и медицинские подразделения, обслуживающие их. Отступил и СЭГ-290 в направлении Москвы, ставшей уже прифронтовым городом. Свою работу в Москве он начал 10 октября. Возвратившись в Дорохово, мы узнали о том, что ОРМУ-20 реорганизована в ОРМУ-35, и что у нас новый начальник. Нас опять отправили в СЭГ-290. Госпиталь уже работал в Москве. Он расположился в корпусах какого-то довоенного госпиталя, эвакуированного в тыл. Уже четверо суток СЭГ принимал огромный поток раненых, прибывающих из фронтовой полосы, находившейся совсем близко от Москвы. Нас сразу же направили в перевязочную на приём раненых, и мы стали выполнять свою, уже привычную работу.

|

Сменили нас только через сутки. Мне указали комнату на первом этаже здания, предназначенную для отдыха врачей. В комнате стояло пять нетронутых коек. Никого в ней не было. Я как всегда выбрала себе местечко у стеночки, но не успела даже разобрать постель, как раздался сильнейший взрыв прямо у стены корпуса. В комнату полетели разбитые оконные стёкла, и трещали разрушающиеся стены здания. Бомбы продолжали рваться. В результате все корпуса получили неисправимые повреждения. Убитые были и среди раненых и среди персонала. |

Все работавшие сотрудники госпиталя старались спасти раненых, перенося их в бомбоубежище в подвал. Но эта работа была уже бессмысленной и позже была отвергнута. И, хотя госпиталь подвергался ещё нападениям с воздуха, раненых переносить не пытались. С усилением противовоздушной обороны Москвы бомбардировки прекратились. Хотя я ещё раз попала в неё прямо на улице города, на Трубной площади, когда ехала в трамвае на краткосрочную побывку домой. И тоже спаслась в бомбоубежище, в которое пассажиров трамвая насильственно отправила милиция.

Госпиталь в Амбулаторном переулке вынужден был прекратить свою работу. Всех сотрудников разместили в пустовавшем здании какого-то учебного заведения рядом со зданием Московского почтамта на улице Кирова (теперь Мясницкая). Мы должны были жить в нём, пока госпиталь не получит нового помещения. Это продолжалось не более двух суток.

Враг быстро наступал, подбрасывал всё новые силы. Шли тяжёлые бои непосредственно у стен города. В этих условиях 15 октября Государственный Комитет Обороны принял постановление "Об эвакуации столицы СССР г. Москвы". В числе иностранных миссий, правительственных учреждений, оборонных и некоторых других предприятий был эвакуирован и Главный военный госпиталь Красной Армии.

Зима 41-го в Москве

|

После этого изменилась и сама прифронтовая Москва. Ещё тяжелее стало жить остававшимся в ней москвичам. Улицы обезлюдели. И днём и в ночное время можно было видеть лишь единичных пешеходов, озабоченных и спешащих по делам. Дома с заклеенными бумажными полосками окнами и затемнёнными шторами казались безжизненными. Не было видно ни одного окна, манившего в тепло и уют живших в них семей. |

Почти не было ни машин, ни троллейбусов. Иногда, вне всякого расписания, появлялся трамвай, собиравший случайных прохожих. Зима установилась рано, с сильными морозами до минус тридцати. Не лучше было и внутри московских домов. Они не отапливались, было холодно и почти темно, так как электричество горело "в полнакала". Нельзя было пользоваться нагревательными приборами. Было невозможно ни сварить пищу, ни просто вскипятить воду. Работавшие получали рабочие продовольственные карточки со скупым набором продуктов. Не работавшие, а это старые люди, получали иждивенческую карточку, по которой на день выдавался маленький кусочек ржаного хлеба. Конечно, довоенных запасов продуктов никто не имел, так как и жили на скромные средства, и нужды в этом не было.

|

В таком же бедственном положении оказался и мой единственный близкий человек, любящий и преданный, очень добрый, моя тётя Маня. С нею я жила с 1937 года. Она была одинока и пригласила меня жить к себе. Она же меня провожала на войну 24 июня 41-го года. Она отказалась эвакуироваться из Москвы в надежде на то, что здесь она сможет скорее встретиться со мной. Вот это время и пришло. Я опять в Москве, но уже прифронтовой, спешу к ней на помощь. Но и помощь моя была невелика. Никаких денег не хватало, чтобы где-то купить продукты. Вот я и старалась отвезти ей свой несъеденный госпитальный обед и частицу из командирского пайка. |

|

Н. П. Рудаков |

С переездом СЭГ-290 на новое место совпал перевод на должность заместителя начальника госпиталя бывшего начальника ОРМУ-20 Н. П. Рудакова. Он по-прежнему тепло и внимательно относился к своим подчинённым. Этим я и пользовалась для получения увольнительной в свободное от работы время, чтобы увидеться со своей тётей. |

Ездила, вернее ходила, так как весь путь от Лефортово до Достоевского переулка (это у театра Красной Армии) шла пешком, и днём и ночью, в зависимости от смены в госпитале. В вечернее время, после 10 вечера, можно было вообще не дойти, так как военный патруль имел право задержать тебя и отправить в изолятор "до выяснения обстоятельств" - не шпион ли. Чтобы избежать задержания, пускалась на уловки. Увидев патруль, вступала в разговор первая. Спрашиваю: "Сколько сейчас времени? Спешу на работу в госпиталь, как бы не опоздать". Отвечают: "Около 24-х, успеете!" Я, конечно, одета в военную форму, и это выглядит правдоподобно. Но самое лучшее, с патрулём совсем не встречаться. Попадёшь домой, поспишь часа 3 - 4 и в 6 утра надо возвращаться в госпиталь, чтобы не опоздать. Когда идёшь днём после ночной смены, и вдруг попадает трамвай, конечно, садишься, можно отдохнуть. Правда, время на дорогу удлиняется. Но это ещё не всё. Часто объявляют воздушную тревогу. Тогда домой вообще не успеешь попасть. Трамвай останавливается, и всех его пассажиров направляют в ближайшее бомбоубежище. Избежать этого почти никому не удаётся.

|

Еду на "Аннушке" (трамвай номер "А"), спускаемся к Трубной площади, до дома уже близко и, вдруг "тревога". Всех отправляют в подвал стоящего вблизи деревянного двухэтажного дома. Безопасность пребывания там сомнительна. Ждём отбоя тревоги. Вдруг земля вокруг убежища начинает сотрясаться, слышны взрывы бомб, сброшенных фашистами где-то совсем близко. Убежище выдержало, и после отбоя нас выпускают на волю. Оказалось, среди Трубной площади образовалось четыре воронки от бомб, видимо, небольших. Наша судьба и на этот раз оказалась милостива к нам! И всё-таки я не упускала возможности побывать дома. |

Как-то вечером, Н. П. Рудаков, выдавая мне очередную увольнительную, предупреждает меня, "Будьте осторожны, не задерживайтесь!" Это был день, когда фашисты подошли совсем близко к Москве, они были в "Красной Поляне", расположенной в 28 км от Москвы.

Так мы и продолжали общение с тётей Маней, когда позволяла моя тяжёлая работа.

Оставаясь в Москве, я поддерживала связь со своей клиникой. После эвакуации нашего института в больнице остался работать старший ассистент клиники доктор мед. наук Александр Павлович Беюл. Он был руководителем ещё нашего студенческого научного кружка и моим основным учителем не только по хирургии, но и по жизни. С ним же я начала свою врачебную деятельность, работая в его палатах по абдоминальной хирургии. Это был врач с традиционным медицинским воспитанием, грамотный, интеллигентный человек с добрым отношением ко всем людям. У него, кажется, не было врагов вообще.

В это тяжёлое время в прифронтовой Москве ему пришлось вести занятия с оставшимися студентами, лечить не только больных из городского населения, но и раненых, которые поступали в московские больницы из военных госпиталей. В этом ему помогали молодые женщины-врачи, имевшие детей и окончившие наш факультет перед войной.

Но самой тяжёлой обязанностью для него оказалась должность главного врача больницы со всеми хозяйственными заботами, которые были ему не свойственны. Помощниками ему были все старые сотрудники больницы. Они помогали ему не по обязанности, а из уважительного отношения к Александру Павловичу. Самым обременительным оказалось снабжение всех пациентов хлебом, который нельзя было заготовить впрок, как другие продукты или предметы обихода. Из транспорта в больнице была только лошадь с телегой. Вот на ней-то и завозили хлеб с самого раннего утра, чтобы в пекарне хватило. Для экономии времени и сил, а он был уже в летах, он стал жить в больнице в своём рабочем кабинете, где он поставил кровать. По пути домой я иногда забегала на несколько минут в клинику, тем более, что это было недалеко от моего дома. И вот 24 января 42 года мне позвонили по телефону и сообщили печальную новость: умер Александр Павлович Беюл. Умер ночью в своей постели и даже без врачебной помощи, которую он оказывал другим всю свою жизнь. Его беспокойное доброе сердце не выдержало такой нагрузки. Я, воспользовавшись тем, что работала в ночную смену, поехала в клинику. Прощание проходило в малом конференц-зале. Присутствовали его жена, дочь и все сотрудники больницы. После войны я часто посещала его могилу в Донском крематории. Я осталась благодарна ему на всю жизнь.

Госпиталь в Лефортово

После 15 октября 1941 года корпуса старейшего петровского госпиталя впервые опустели, но ненадолго. В его помещениях разместили наш фронтовой сортировочный эвакогоспиталь как медицинское учреждение нового типа, обеспечивающее у себя концентрацию раненых, их сортировку, лечение и эвакуацию "тяжёлых" для дальнейшего лечения в тыловых госпиталях.

На обустройство госпиталя было отведено 24 часа. В о й н а! И этого времени нам хватило, чтобы уже через сутки приступить к работе, начать приём раненых защитников Москвы, прибывавших с фронтов Западного, Калининского и даже с Юго-Западного.

Корпуса лефортовского госпиталя позволили нам разместить все необходимые профильные отделения для лечения раненых с проникающими ранениями в грудь, живот и череп, анаэробное отделение, челюстно-лицевое и другие. Расширены были приёмно-сортировочные отделения - для ходячих раненых, носилочных и терапевтических больных. Организовано самостоятельное эвакуационное отделение, проводившее отправку раненых в тыловые госпитали для продолжения лечения.

Как я уже сказала, бои на подступах к столице были исключительно упорными и ожесточёнными. Только к нам в госпиталь поступало в сутки до десяти тысяч раненых. Они шли непрерывным большим потоком. Людям предстояло принять ещё один "бой", не менее тяжёлый, бой после боя. При любой тяжести ранения мы, военные медики, обязаны были сделать всё возможное и невозможное, чтобы сохранить человеку жизнь. А ведь раненых нередко преследовали всевозможные осложнения в виде инфекций (газовая гангрена, столбняк), повторные кровотечения и т. п. К тому же любое ранение сопровождалось большими физическими и моральными переживаниями пострадавшего. И чтобы всё это вынести, от раненого требовалась мобилизация воли, терпения и надежды на выздоровление. Больной обязательно должен помогать врачу!

Нужно сказать, что наши медики были хорошими психологами. Умели поддержать раненых, "вдохнуть" в них веру и надежду на успех лечения. А это очень важно в профессии врачевателей. За годы работы в военном госпитале мне почти не приходилось слышать жалоб и стонов раненых. Мужественные у нас люди!

Что ещё можно рассказать о нашей работе в условиях войны? Первое, с чем пришлось столкнуться персоналу нашего эвакогоспиталя в повседневной работе, - это громадная перегрузка в результате постоянного притока большого числа раненых. Потребовалась перестройка буквально всех подразделений и служб.

Возьмём для примера работу только одного отделения, в которое поступали раненые с повреждением костей, суставов и магистральных сосудов нижних конечностей. Первое, что понадобилось сделать - это максимально увеличить количество коек. В палатах их сделали двухэтажными. Использовались даже носилки, укреплённые на специальных подставках.

Изменён был режим работы персонала - 12-часовой график работы заменили 16-часовым. Причём часы отдыха зачастую нарушались, если того требовала оперативная обстановка. Каждый трудился сверх выносливости своего организма. Особенно тяжело переносили дефицит сна молодые сотрудники. Они буквально валились с ног, засыпали на ходу.

Кончается 16-часовая смена. На столе - последний раненый. Он осмотрен и обработан. Сестра заканчивает наложение повязок. Иду к столу, чтобы записать в истории болезни результат осмотра. Но пальцы не держат ручку, голова склоняется к столу. Я засыпаю. Встряхиваюсь, иду опять к столу и слышу голос раненого: "Доктор, Вы прилягте на руки, поспите 5 - 10 минут и всё пройдёт. А я подожду, мне всё равно, где лежать". Он, видимо, следил за мной.

Сестра из эвакоотделения приносит историю болезни осмотренного в нашей смене раненого. На странице, где должна быть запись осмотра, через всю страницу идут ровные зигзагообразные линии. Ни одной буквы нет, нет и подписи. Установить автора было бы не трудно, но зачем? Все мы очень хотели спать. Пришлось осмотреть раненого ещё раз и оформить историю болезни. Огромное значение в работе имеет доверие между сотрудниками, когда ты знаешь, что всё необходимое для пациента будет сделано, выполнено вовремя.

Во второй половине октября 41 года, когда мы осваивали здания Лефортовского госпиталя и развёртывали специализированные отделения, появилась острая необходимость в квалифицированных специалистах. На одной из утренних врачебных конференций начальник госпиталя Гиллер представил вновь назначенных начальников черепно-мозгового и торако-абдоминального отделений.

Начальник отделения №4 профессор Шлыков Александр Архипович |

Черепно-мозговое (IV) отделение возглавил профессор Шлыков, сотрудник московского нейрохирургического института. Александр Архипович Шлыков находился в армии с первых дней войны. Был ранен, поступил в СЭГ-290 и после излечения остался в нём работать. Ученик Н. Н. Бурденко, он успешно руководил отделением до последних дней войны, а после демобилизации продолжил работу в Московском Нейрохирургическом институте им. Бурденко. |

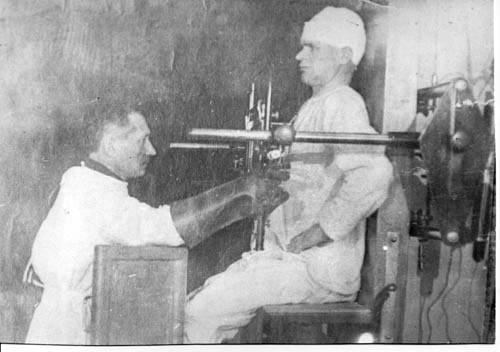

Профессор Шлыков со своим отделением |

Черепно-мозговое отделение. Оперирует профессор Шлыков |

|

Черепно-мозговое отделение. Оперирует окулист Шлыкова |

Начальником торако-абдоминального отделения (ранения в грудь и в живот) была назначена Дина Лазаревна Цирлина - кандидат медицинских наук. До войны она работала во II Московском мединституте на кафедре хирургии. Когда началась Финская война, Цирлину призвали в армию, где она заведовала хирургическим отделением в госпитале под Ленинградом у эстонской границы в городе Кингисеппе. Там я встретилась с ней впервые, работая в её отделении.

|

Сотрудники отделения №1 - торако-абдоминального. Во втором ряду слева врачи Ирина Робертовна Лезерсон, Пронин и начальник отделения Дина Лазаревна Цирлина. |

После окончания Финской войны мы все время поддерживали дружеские отношения, я часто бывала у них. К июню 41-го мы потеряли связь и волею судеб вновь встретились на конференции в октябре 41-го. На конференции мы с ней встретились как старые друзья. Вечером того же дня, когда была конференция, я пришла в её новое отделение, и узнала всё, что с ними произошло в этот короткий, но непростой промежуток времени. Муж её продолжал лежать в госпитале, но поправлялся плохо, и состояние его было тяжёлым. Для лечения в госпитале не оказалось необходимых лекарств, его не могли обеспечить даже необходимым для него сахаром.

Не говоря ей ничего, после беседы с ней, несмотря на позднее время, отправилась прямо к начальнику госпиталя Гиллеру и всё ему рассказала. Он ничего этого не знал, внимательно меня выслушал, сразу же вызвал начальника аптеки и приказал срочно достать всё необходимое. Уходя от него, я попросила ничего не говорить о моём приходе к нему. Утром следующего дня Гиллер вызвал к себе Цирлину, вручил ей все необходимые лекарства, предоставил ей машину, правда, грузовую, для поездки в госпиталь к мужу, разрешив пользоваться ею по надобности. Она с восхищением говорила мне об отзывчивости к подчинённым своего нового начальника. Она оперировала и нашу медсестру Женечку Ворсанофьеву, и помогала мне, когда я заболела в 42 году и лежала у неё в отделении, а в конце войны, после 9 мая, лечилась у неё же в отделении. Надо сказать, что она была не только высококвалифицированным хирургом, но и отличным начальником. Она была требовательной и строгой с подчинёнными, но и справедливой. Все её уважали и беспрекословно слушались, выполняя её требования, любили и поддерживали с нею тесную связь после войны. Хочу ещё раз остановиться на положительных качествах этой супружеской пары и рассказать о них, правда забегая вперёд.